Collège Rousseau, Genf

Das Collège Rousseau wurde 1969 erbaut und erinnert mit seiner rechteckigen Form an einen italienischen Palazzo, der um einen zentralen Innenhof herum gebaut ist. Das Gebäude besitzt bemerkenswerte architektonische und denkmalpflegerische Qualitäten. Aufgrund des Gebäudezustands ist jedoch eine vollständige Sanierung der historischen Substanz notwendig wie auch eine konsequente Modernisierung und Erweiterung, um den steigenden Zahlen an Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden. Ausgehend von diesen Zielen gewann Burckhardt den Architekturwettbewerb mit einem Vorschlag für Kontinuität: Einer Aufstockung mit einer Holzstruktur und der Fortführung der bestehenden Fassade auf diesem neuen Stockwerk.

Etat de Genève, Kantonales Amt für Bauwesen (Office cantonal des Bâtiments)

2018–2024

Architektur, Wettbewerb 1. Rang

Olivier Di Giambattista

Forschung & Bildung, Umbau & Sanierung

Genf, Schweiz

Lausanne, Schweiz

Kontinuität aussen,

Holzkonstruktion im Innern

Das denkmalgeschützte Collège Rousseau in Genf, 1969 von Alain Ritter erbaut, ist ein bemerkenswertes Zeugnis des Brutalismus. Aufgrund des Gebäudezustands war jedoch eine vollständige Sanierung notwendig wie auch eine Erweiterung, um den gestiegenen Schülerzahlen gerecht zu werden. 2018 gewann Burckhardt den Architekturwettbewerb mit einem Vorschlag, der Kontinuität betont und dennoch mir ihr bricht: Von aussen schreibt die Aufstockung die bestehende Fassade mit ihrem prägnanten Relief aus Betonfertigteilen so fort, dass sie erst auf den zweiten Blick erkennbar wird. Im Innern jedoch gibt sich die Intervention als eine leichte und lichte Holzkonstruktion zu erkennen, die eine warme Atmosphäre schafft.

Lesbare Fassade

Weit zurückgesetzt von der Strasse, eingebettet zwischen nüchternen Wohnhochhäusern im Norden und Süden sowie einer kleinteiligen Struktur aus freistehenden Mehrfamilienhäusern im Osten und Westen, ruht der Bau auf dem abfallenden Grundstück. Auffallend sind die strenge Gliederung und die rechteckige Form mit einem zentralen Innenhof. Die Organisation des Gebäudes lässt sich an der Fassade ablesen: In den beiden verglasten Sockelgeschossen sind die Verwaltungsräume untergebracht. In den darüber liegenden Geschossen befinden sich die Unterrichtsräume, die als mineralischer Block über den Sockel auskragen.

Helle und offene Räume

Der Grundriss des neuen Stockwerks bleibt gleich, dennoch ist das Raumerlebnis neu: Die Geschosshöhe ist grosszügiger, das Holz bewusst sichtbar. Dank zweier grosszügiger Oberlichter profitieren die grossen Treppen vom Tageslicht. Grundrisse und Räume orientieren sich um diese natürlichen Lichtquellen. Mit der neu eingerichteten Cafeteria im Erdgeschoss gelingt es, die Offenheit zu schaffen, die Architekt Alain Ritter in seinem ursprünglichen Entwurf vorgesehen hatte. Nicht nur während der Pausen wird sie als ein Ort der Begegnung und des informellen Lernens genutzt.

Mit dem Holz wird eine warme Atmosphäre geschaffen, die im Kontrast zur Strenge des Betons steht.

Respektvoller Umgang

Die Aufstockung war nicht nur eine gestalterische Entscheidung, sondern auch eine nachhaltige. Auf die Versiegelung weiterer Flächen konnte so verzichtet werden. Das Aufeinanderstapeln begrenzt zudem die Infrastruktur und rationalisiert die technischen Anlagen. Durch kürzere Verteilungswege werden Last- und Wärmeverluste vermieden.

Die leichte Holzkonstruktion (Struktur, Boden und Dach) reduziert die zusätzlichen statischen Belastungen auf ein Mass, das der Bestand ohne erhebliche Verstärkungen tragen kann. Der minimalinvasive Ansatz sparte nicht nur Kosten, sondern ist auch Teil einer nachhaltigen Wirtschaftsstrategie.

Optimierte Energiebilanz

Für die Aufstockung wurden sehr hohe Energieeffizienzziele (THPE) erreicht, während für die historischen Teile die Ziele einer Minergie-Renovierung umgesetzt wurden. Diese differenzierten Massnahmen verbessern den Gesamtenergieverbrauch erheblich und respektieren gleichzeitig den Denkmalwert des Gebäudes.

Digitalisierung der Planung

Obwohl vom Bauherrn nicht gefordert, wurde die Sanierung und Aufstockung als BIM-Projekt umgesetzt. Es wurde eine vollständige Erstvermessung des bestehenden Gebäudes in Form von Punktwolken, einer Art 3D-Scan, durchgeführt und durch eine digitale 180°-Fotovermessung mit dem Matterport-Tool ergänzt. Die so erhobenen Informationen wurden mit der Punktwolke abgeglichen, um ein sehr präzises BIM-Modell des Bestands zu erstellen.

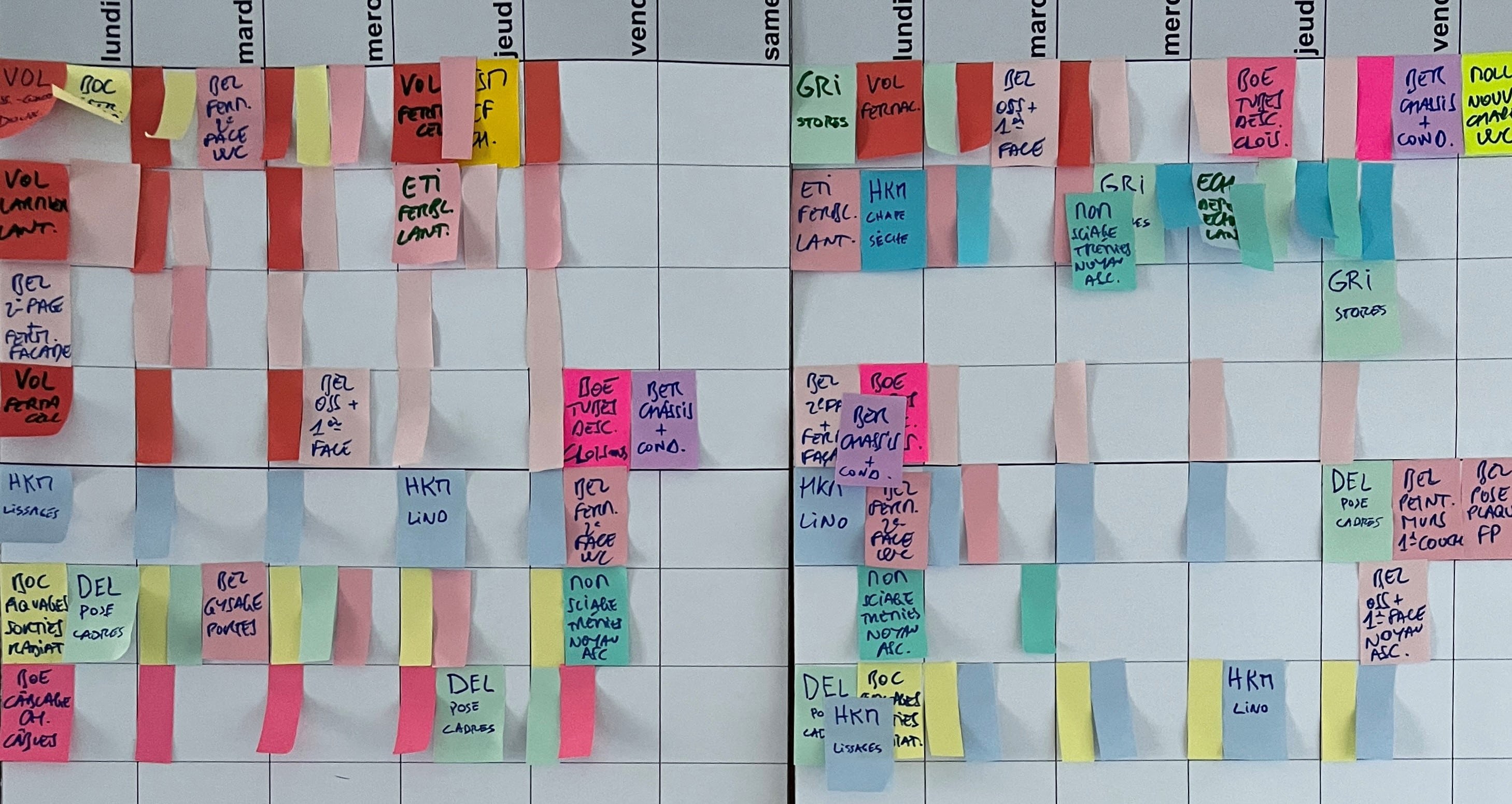

LEAN Construction

Der Einsatz von Arbeitsmethoden aus der LEAN Construction in der Zusammenarbeit von Architektinnen und Technikern hat sich angesichts der Komplexität der Abläufe einer Schulbaustelle mit laufendem Betrieb als sehr effizient erwiesen: Für lärmintensive Arbeiten etwa wurden deckungsgleich mit den Schulferien mehrere Phasen und Mikrophasen bestimmt und eingehalten.