Zentrum für Physik und Mathematik, Genf

Die Errichtung des neuen Zentrums für Physik und Mathematik (CSPM) in Genf entspricht dem Wunsch, die universitären Fakultäten im Stadtzentrum zu erhalten und die Verbindung zwischen Bildung und Gesellschaft sowie zwischen Wissenschaft und Stadt zu stärken.

Office Cantonal des Bâtiments (OCBA) in Zusammenarbeit mit der Universität Genf

2025

Wettbewerb, 1. Preis

Play-Time

Forschung & Bildung, Wettbewerb

Genf, Schweiz

Lausanne, Schweiz

Urbane Landschaft

Durch seine städtische Lage ist die Fläche des Standorts begrenzt. Das neue Zentrum muss die Höhe nutzen, um Boden für die gewünschten feingliedrigen Zwischenräume und Verbindungen zum universitären Campus und zu den angrenzenden Stadtquartieren herzustellen. Die unmittelbare Nähe zum Ufer der «Arve» und ihre landschaftlichen Qualitäten sind ein prägender Aspekt des Standorts, der durch sensible Setzungen im Dialog mit der Umgebung aufgewertet wird.

Städtische Form und Beziehungen

Die Volumina sind so gegliedert, dass sie der doppelten städtebaulichen und programmatischen Herausforderung des neuen Zentrums gerecht werden: Einerseits werden mit dem angemessenen Abstand zu den Nachbargebäuden differenzierte Freiflächen für den Campus und das Stadtquartier geschaffen; andererseits gibt der Entwurf eine klare Antwort auf die Organisation des Zentrums um seine beiden programmatischen Pole – Forschung und Lehre.

Die Morphologie des Zentrums bringt seine drei Bestandteile deutlich zum Ausdruck: ein Turm für die Forschung, ein Volumen mittlerer Höhe für die Lehre und ein flacher Sockel für die gemeinschaftlich genutzten Räume, der als «common ground» die Teile zu einem Ganzen verbindet.

Der Sockel – ein «common ground»

Der Sockel dient als verbindendes Element. Sein kleinmassstäblich gegliederter Perimeter schafft feine Beziehungen zwischen den öffentlichen Räumen und den verschiedenen Gebäudeteilen. Mit einer durchgehenden Durchwegung wird die Durchlässigkeit zwischen Stadt und Campus hergestellt.

Dieser «common ground» vereint die für Forschung und Lehre vorgesehenen Bereiche in einem grossen, fliessenden Raum im Erdgeschoss. Die multifunktionale Eingangshalle, als Begegnungsraum konzipiert, fördert die Interaktion zwischen Cafeteria, Bibliothek und informellen Arbeitsbereichen.

Der Turm

Der 20-stöckige Turm ist der Forschung gewidmet.

Zum Ufer hin positioniert, steht er im Dialog mit den andern Hochpunkten auf beiden Seiten des Flusses. Von ihm aus öffnet sich der Blick auf die Stadt und die weite Genfer Landschaft, den Jura, den Salève, den Môle und bei klarem Wetter sogar bis zum Mont Blanc.

Im Inneren erstrecken sich die Forschungsabteilungen über mehrere Ebenen, die über Treppen und Zonen mit doppelter Raumhöhe miteinander verbunden sind, um einen «Siloeffekt» der Forschungsgruppen zu vermeiden. Es entstehen hochspezialisierte Infrastrukturen wie vibrationsfreie Labore oder klimaregulierbare Experimentierräume.

Das Volumen für die Lehre

Das vierstöckige Unterrichtsgebäude ist stärker zur Stadt hin ausgerichtet, gegenüber der Carl-Vogt-Siedlung der Brüder Honegger. In Flucht und Höhe fügt es sich in die städtischen Boulevards Yvoy und Carl-Vogt ein. Es umfasst Hörsäle, Praktikumsräume und die Cafeteria sowie im Erdgeschoss eine Adresse zur Stadtseite.

Fassade und Ausdruck

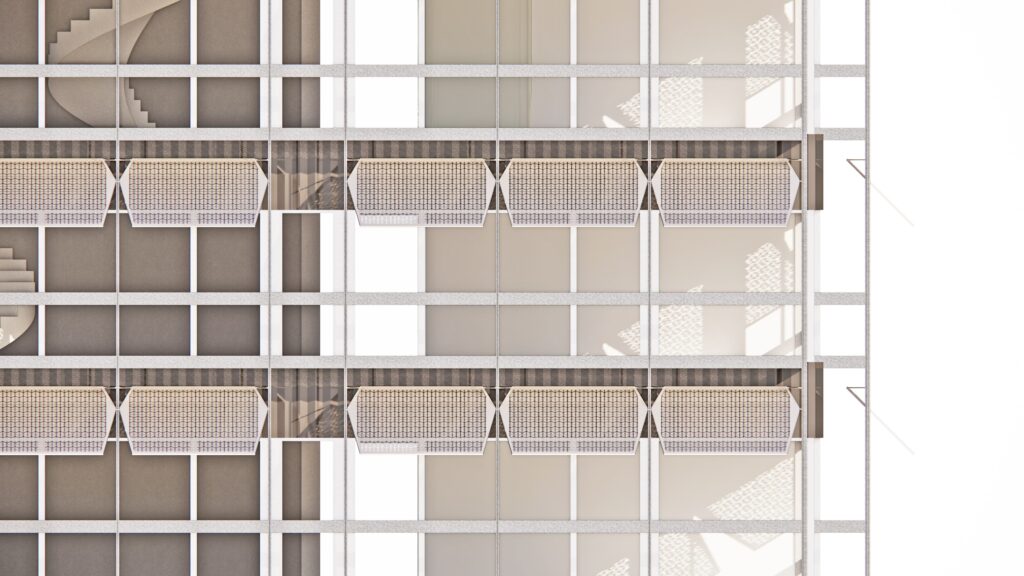

Photovoltaikpaneele: Kollektor und Sonnenschutz

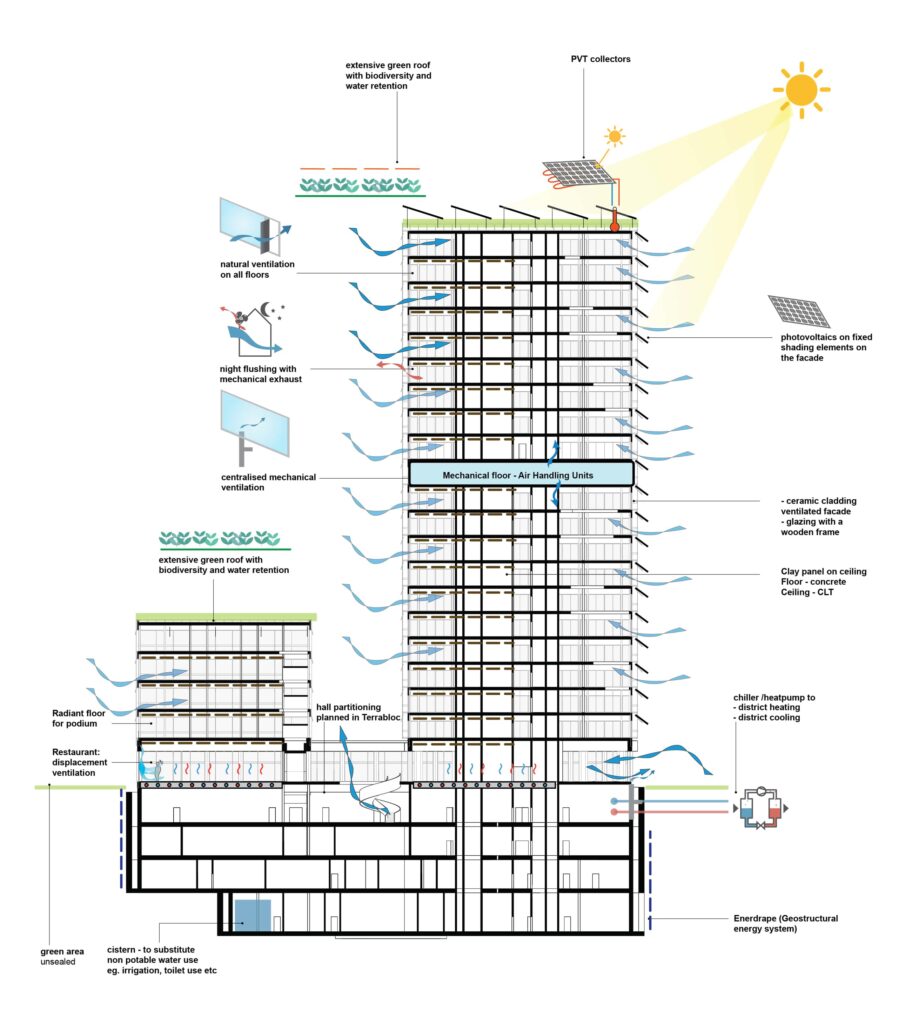

Der Turm wird von einem technischen Aussenlaufgang gesäumt, der einen bioklimatischen Zwischenraum schafft. Er dient als Träger für feste Sonnenschutzvorrichtungen aus kristallinen Photovoltaikmodulen, die als Kollektor und Sonnenschutz zugleich dienen.

Blenden aus Keramik

Undurchsichtige Blenden reduzieren den Glasanteil auf 55 % und bieten ausreichend technische Höhe. Sie sind mit extrudierter, hinterlüfteter Keramik verkleidet und schützen dank ihrer guten mechanischen Festigkeit und geringen CO2-Bilanz dauerhaft vor Verschmutzungen.

Ökologische und verantwortungsbewusste Architektur

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt des Projekts, wobei jeder Aspekt mit dem Ziel durchdacht wurde, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und gleichzeitig die Energieeffizienz des Gebäudes zu optimieren.

Folgende Massnahmen sind geplant:

- Minimierung des Flächenverbrauchs: Kompakte Grundfläche, durchlässige und begrünte Aussenanlagen

- Materialwahl: Reduktion des Einsatzes von Beton zugunsten von Holz, Lehm und rezyklierten Beton

- Energie und Isolierung: Photovoltaik- und Thermopaneele, starke Isolierung mit nachwachsenden Rohstoffen, leistungsfähige Verglasung

- Fassaden: Passiver Sonnenschutz durch Sonnenkollektoren und umlaufende Laubengänge

- Wärmemanagement und Belüftung: Heizung und Kühlung über Seewasser, natürliche und mechanische Belüftung, Lehmstrahlungsdecken

- Biodiversität und Wassermanagement: Es werden Bäume gepflanzt, um einen Stadtwald zu schaffen, die Dächer werden begrünt und das Regenwasser wird gesammelt und verwendet