Centre des sciences physiques et mathématiques, Genève

L’implantation du nouveau centre des sciences physiques et mathématiques (CSPM) à Genève répond à la volonté de maintenir les facultés universitaires au centre-ville et renforce le lien étroit entre la formation et la société, entre la science et la cité de manière plus large.

Office Cantonal des Bâtiments (OCBA) en collaboration avec l`Université de Genève

2025

Concours, 1er prix

Play-Time

Concours, Recherche & Formation

Genève, Schweiz

Lausanne, Schweiz

Paysage urbain

La surface du site étant limitée par sa situation urbaine, le nouveau centre devra donc exploiter la hauteur pour libérer le sol afin de tisser les liaisons recherchées au sein du campus scientifique et avec la ville. La présence de l’Arve et ses qualités paysagères sont un aspect fort du site qui sera valorisé par une implantation judicieuse en dialogue avec cet environnement.

Forme urbaine et relations

Les volumes s’articulent afin de répondre au double enjeu urbain et programmatique du nouveau centre. D’une part, une mise à distance des bâtiments voisins permet de libérer des espaces extérieurs différenciés au profit du campus et du quartier ; d’autre part, le projet apporte une réponse claire à l’organisation du centre autour de ses deux pôles programmatiques : la recherche et l’enseignement.

La morphologie du Centre exprime lisiblement ses trois parties constituantes : un volume de grande hauteur dédié à la recherche, un corps de hauteur moyenne dédié à l’enseignement et un socle dédié au programme partagé, le «common ground», trait d’union entre les parties d’un même ensemble.

Le socle – un «common ground»

Le socle fonctionne comme corps de liaison, crée un front bas de petite échelle, qui définit les rapports fins entre les espaces publics et les différents bâtiments. Il offre un cheminement intérieur continu, et crée une porosité entre la ville et le campus.

Ce «common ground» réuni les espaces dédiés à la recherche et ceux consacrés à l’enseignement dans un grand espace fluide au rez-de-chaussée. Le hall d’entrée multifonctionnel, conçu comme un grand espace de rencontre, centralise les locaux de vie favorisant l’interaction : cafétéria, bibliothèque et des espaces de travail informels.

La tour

Ce volume de grande hauteur est dédié à la recherche.

Positionnée sur le quai, elle dialogue avec les autres points culminants de part et d’autre de la rivière. Elle offre un point de vue imprenable sur la ville et le grand paysage genevois, le Jura, le Salève, la Môle et, par temps clair, même jusqu’au Mont Blanc.

A l’intérieur, les départements de recherche se développent sur plusieurs niveaux, reliés par des escaliers et des doubles hauteurs pour éviter l’effet silo des différents groupes de recherche. Des infrastructures hautement spécialisées voient le jour, telles que des laboratoires étanches aux vibrations ou des salles d’expérience à climat régulable.

Le volume d’enseignement

Le bâtiment de quatre étages destiné à l’enseignement est davantage orienté vers la cité, en vis-à-vis de la cité Carl Vogt des frères Honegger. Il s’inscrit dans l’alignements des gabarits des boulevards urbains d’Yvoy et de Carl-Vogt. Il comprend des auditoires, des salles de travaux pratiques et la caféteria, ainsi qu’au rez-de-chaussée la seconde entrée côté ville.

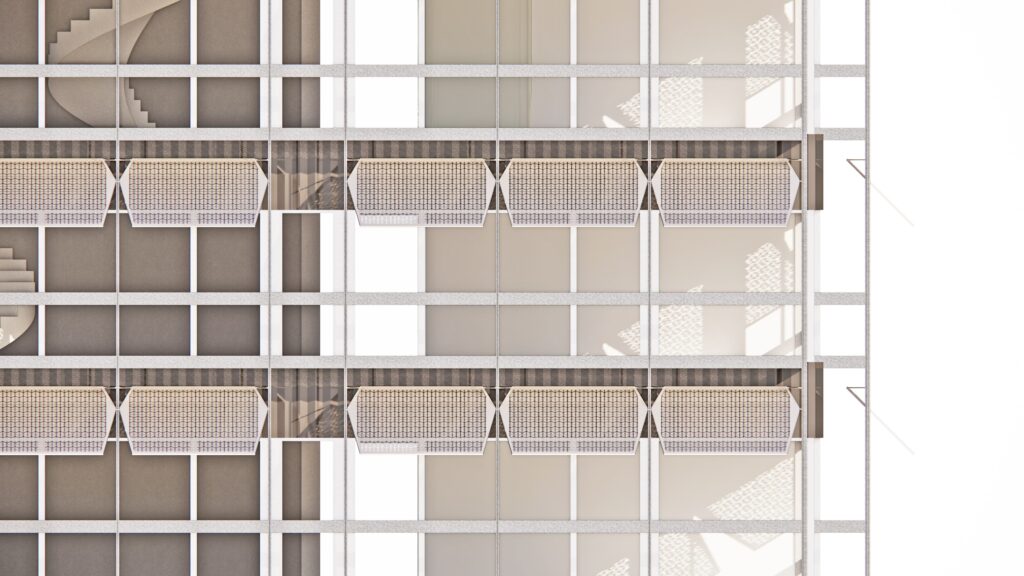

Façade et expression

Panneaux photovoltaïques : capteur et protection solaire

La tour est munie, sur sa périphérie, d’une coursive technique extérieure, créant un interstice bioclimatique avantageux. Ce dispositif fonctionne comme support d’installations telles que les protections solaires fixes, réalisés en panneaux photovoltaïques de type cristalline : capteur et protection solaire à la fois.

Bandeaux opaques

Des bandeaux opaques permettent de réduire la proportion de vitrage à 55% et d`offrir une hauteur technique suffisante. Ils sont revêtus de céramique extrudée, ventilée, et protègent durablement les retombées grâce à une bonne résistance mécanique et une faible empreinte carbone.

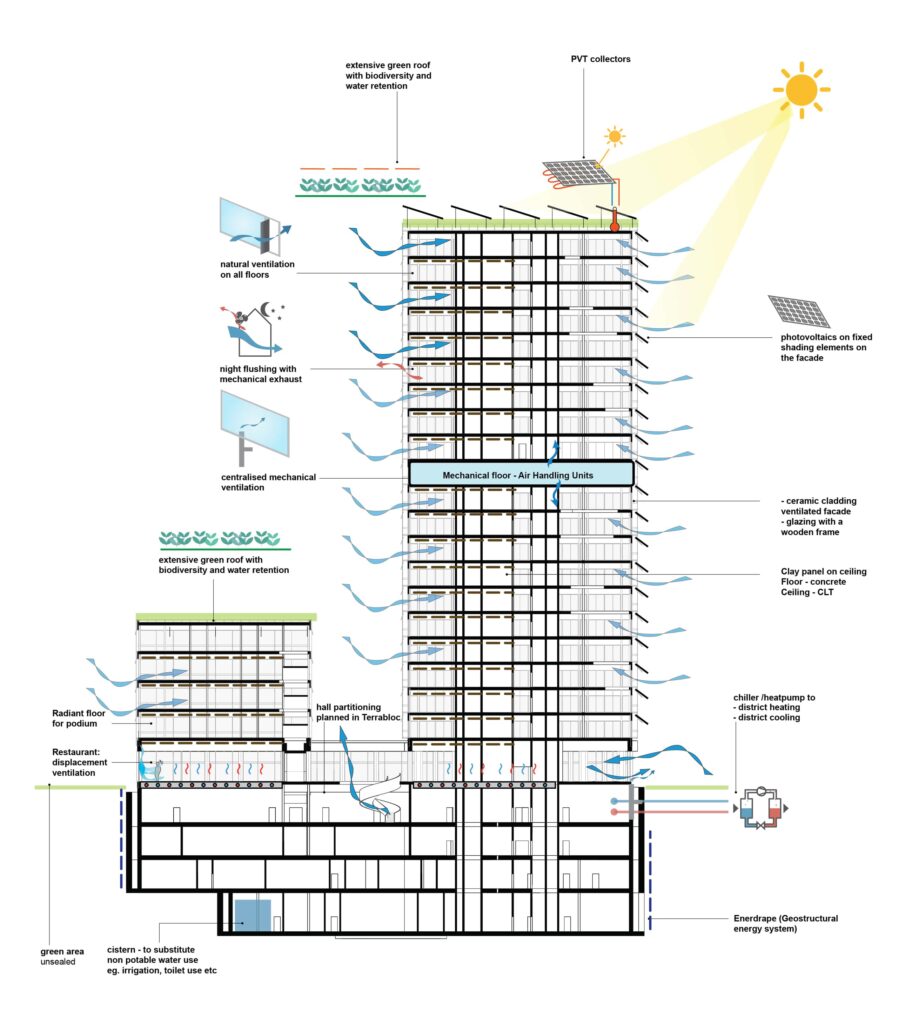

Architecture écologique et responsable

La durabilité est au cœur du projet, avec une attention particulière portée à chaque aspect pour minimiser l’impact environnemental tout en optimisant les performances énergétiques du bâtiment.

Avec les aspects durables suivants :

- Réduction de l’occupation du sol : Emprise compacte, aménagements extérieurs perméables et plantés

- Choix des matériaux : Réduction de l’utilisation du béton, favorisation du bois et de l’argile, reuse de béton

- Énergie et isolation : Panneaux photovoltaïques et thermiques, forte isolation avec matériaux renouvelables, vitrages performants

- Façades : Protection solaire passive par panneaux solaires et coursives périphériques

- Gestion thermique et ventilation : Chauffage et refroidissement via eau du lac, ventilation naturelle et mécanique, plafonds rayonnants en argile

- Biodiversité et gestion de l’eau : D’arbres sont plantés pour créer une forêt urbaine, toitures sont végétalisées et les des eaux pluviales sont collectées et réutilisées